北海道Tour24#2 2024/7/14(日)

民宿地平線の根釧台地ベスト202km-1

開陽→俵橋

(以下#2-2)

→別海温泉

(以下#2-3)

→上風連

(以下#2-4)

→奥別寒辺牛

(以下#2-5)

→中西別

(以下#2-6)

→泉川

(以下#2-7)

→俣落

(以下#2-8)

→開陽

201km

RIDE WITH GPS

北海道Tour24#2 2024/7/14(日)

|

|

|

|

外が白み始めた。たっぷり寝ることができて目覚めさっぱり、ふかふかの布団に静かな部屋に感謝しか無い。牧草地に潜んでいる吸血昆虫が窓から入らないよう、部屋の照明は点けず窓を少し開けてみる。ガスっているが雨は降っていない。風が盛大に吹き荒れているということも無い。上々だ。何の問題も無く、今日は根釧台地202kmに行くぞ。

5:10、民宿地平線発。

|

|

|

|

||

|

|

出発したばかりの町道北19、武佐岳側に畑が拡がる辺り。爽やかな朝の空気に包まれる気分になっていたら、突如タイヤに異音を感じた。見ると、何とタイヤの縁がリムから外れかけている。確かに身に覚えはある。出発前、チューブを替えるときに心に余裕が無く、雑にタイヤを填めてしまったのだ。ちょっとだけ気になって、「中でチューブが暴れているかもしれないなあ。まあいいか、心配しすぎだよ。問題あったらやり直せば良いじゃん」とか思ったのを憶えている。その後北海道出発前恒例の試運転を、今回に限ってしていない。前の週は尾瀬に行っちゃったからだ。

私が使っているタイヤはリムの寸法にぴったりなので、毎回指で押し込むだけで填められる。それだけにチューブが暴れると、こういう70年代のツーリストみたいなことが起こるということは、知識としてわかったつもりになっていた。それを実感としてやっと理解できた気になった。ちなみにこのタイヤも入手が難しくなったので、今は別のタイヤを使っている。最近は年々こういうことになる。高齢者とランドナー乗りはつらいよ。

などと思いつつ自転車をひっくり返しホイールを外して空気を抜き、タイヤをリムに(やっぱり指で)押し込み、再び空気を入れて5分経過。出発早々の痛いロスだ。

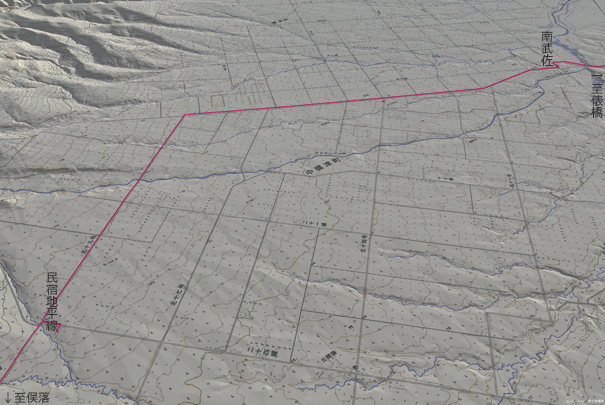

でも前向きに再出発だ。時々タイヤを伺いつつ、先へ進んでゆく。南武佐へ向け舗装区間(と202kmコース)がかくっと曲がる町道北19区間の東端で、ここから更に東に向かうダートから砂利が舗装路面上に埃っぽく拡がっていた。その中に何故か、カブトムシの死骸が目立つ。この辺でも、カブトムシが普通に生息しているということを、昨日民宿地平線でも伺った。お母さんのバイト先では、カブトムシが人気だそうだ。人気だということは、近年増えてきたということなのだと思う。

逆に北海道でよく見かけるミヤマクワガタは、人気が無いらしい。私が育った東京の平地ではミヤマクワガタは生息していない。このため小学校の頃は、厳つい大顎に頭部の出っ張りが大変格好良いミヤマクワガタを、図鑑でしか見たことがなかった。山地や東北地方に行った友人がミヤマクワガタを見たというだけで、友人の間で羨ましがられた。しかし山地にはミヤマがうじゃうじゃいたらしい。

そういうわけで、私にとってはカブトムシよりミヤマクワガタの方が圧倒的にプレミアム感が高い。しかし確かに、北海道の路上で見かけるミヤマは、やや貧相な個体が多いようにも思う。そして、地元の森に生息するノコギリクワガタは、スーパーカーのボンネットみたいな優美な曲線、素速い動きに闘争本能、圧巻の投げ技など、それなり以上に個性的で格好良く魅力的な昆虫だということもわかってきた。

何にしても、カブトムシやクワガタを好きな大人が多いのは、とても楽しいことだと思う。夏がこんなに暑くなってしまっただけに。

|

|

|

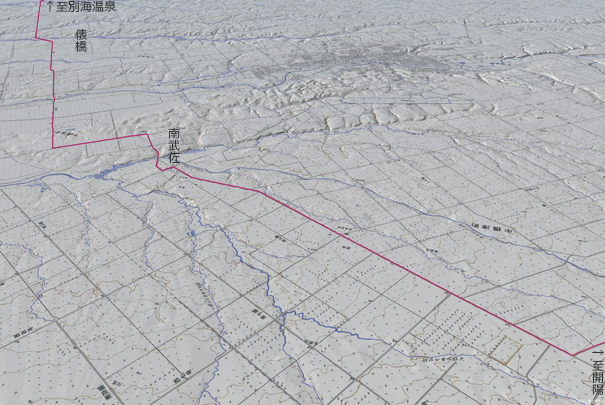

標高50m台の南武佐まで、約110m下りが続く。初っぱなでいきなり最大の下り区間が現れるのが、この根釧台地202kmコースの厳しいところだ。牧草地から防風林へ、また牧草地。道端の要素は入れ替わっても、足を停めるようなものは現れない。途中で130kmコースへの分岐を過ぎ、順調にどんどん下ってゆく。

|

|

|

|

5:40、南武佐着。今日は商店に表敬訪問しておく。私の訪問では珍しく、店からおばさんが出てきた。早朝に訪れるサイクリストは珍しいようで、親しげに話しかけてくださった。空き缶を自販機脇に置かせていただくことをお知らせしておく。缶コーヒーをぐいっと呑んでおもむろに出発だ。

|

|

|

|

|

|

|

||

俵橋の低地は地形の彫りは浅く起伏の振幅が小さい。丘、谷のアップダウンが続くものの、丘の上には平地も多く、比較的走りやすい。拡がる畑の中、コースは直行する道を時々方向を変えたり、乗り換えたりしては次第に南に進んでゆく。

ソバ畑が拡がると、昨日食べた美味しい蕎麦とともに、以前この辺りで畑のすぐ上に見上げた濃厚な雨雲と雨を思い出す。かつての過酷な訪問を思い出すとともに、今日は風がほとんど吹いていないことに気が付いた。根釧台地にしては珍しいことだと思う。まあ、まだあまり気は許せない。

|

|

|

標津川の低地に降り、しばし一直線の道が続く。空は時々明るくなったりまた暗くなったりしつつ、次第に明るくなっていた。雨の不安は全く無い。順調な行程になりつつあるのかもしれない。いいぞ。

|

|

|

等と思っていたら、ここまで時々様子を伺っていたが問題無かった後輪から、急に音がし始めた。ちらっと眺めると、またもやリムからタイヤ端がはみ出ているのであった。しまった、また押し込まないと。

ブレーキを掛けた途端、パン!と音がした。バーストだ!こいつはまずいぜ。

とりあえず何も巻き込まず引っかからず、無事に停まれたようではあった。フレームは問題無い。しかしタイヤが破けてたらツーリング終了だ。というより、歩いて開陽に戻る必要がある。

まずは状況確認、自転車をひっくり返し後輪を外し、タイヤを引っぺがしてチェック。見た感じと触診で、タイヤ側は問題無さそうだ。一方、チューブは1点から見事な星状に裂けている。ここに熱か何かが集中したんだろうな。パッチだらけ使い回し品チューブの、修理箇所が破れたわけじゃあなさそうなのが救いだ。ならば今後も古チューブのせこい使い回しは続けるんだろうな、おれは。

それにしてもバーストなんて20年振りぐらいだと思う。憶えているのは旧1号車、2004年井川湖への下りである。あの時は確かリムテープを貼ってなかったんだった。あれ以来リムテープ起因のパンクは起こしてないつもりだ。経験を活かす能力はおれにはある。いや、学習能力が無いと思うことも多いな。反省しよう。

などと思う余裕は出てきていた。フロントバッグの荷物の下を漁ると、…あったあった。安心の新品チューブが。こういう時に、チューブの予備が2本あるのは心強い。昔とある先輩ツーリストに、「予備ューブは2本」と教わった教訓を守っていて良かった。

とは思うものの、タイヤ交換の基本を疎かにしてメカトラが起こっているので、世話は無い。弛まないように気を付けて、慎重に神妙にタイヤにチューブを押し込み、少し空気を入れてもみもみ。また空気を入れ直してもういちどもみもみ。これならいいんじゃあないのか。と思う。

記 2024/10/17