小口→畦畑

(以上#4-1)

(以下#4-2)

→足郷トンネル→松根

(以上#4-2)

(以下#4-3)

→小屋野→平井

(以上#4-3)

(以下#4-4)

→古座川町・田辺市境

(以上#4-4)

(以下#4-5)

→木守→合川

(以上#4-5)

(以下#4-6)

→平瀬→近露

105km

ルートラボ

天気予報は1日曇り。夜が明けても周囲の山や谷間に霧が掛かっていて、空は薄暗い。雨が降るということは無いようだし、明後

日はまた晴れだ。この季節で5日間雨が降らないのは快調と言っていい。天気の中期的展開に不安は無い。しかし今この場所では、明るくなってきても近くの山裾にはまだ霧が掛かっている。曇りは曇りでも、晴れに近い薄曇りという訳でもなさそうな気もする。

今日は和田川松根スーパー林道こと県道229、その後は国道371の北側未開通区間本山谷平井林道、同じく国道371の山間に残っている未済区間18kmを経由し、合川ダムから中辺路の近露へ。国道371の18km以外は、全て過去に訪問した既済区間ではある。

もう一つ候補として検討したのは、和田川松根スーパー林道まで同じで、国道371は南へ。宮の平から紀伊半島南部山中、県道224・39、コカシ峠、県道36・38・県道225と山の中を経由して日置川沿いに合川ダムへ、後は前のパターンと同じ。こちらには未済経路は全く無い。どちらにも含まれる和田川松根スーパー林道の優先順位は、私の中で非常に高いということになる。次に行きたいのは、本山谷平井林道。黙ってそちらに向かえばいいだけなのだが、山間の天気がやや心配だった。まあしかし、何を深く考えてみても、実際には現地で行けるか行けないかを判断する、それだけだろう。

自転車に荷物を積んでから朝食へ。「新宮市小口自然の家」は熊野古道を徒歩で訪れるお客さんが多いため、6:00から朝食可能なのが大変有り難い。外人さん、中高年団体の方々など、ほとんどのお客さんが6時から既に出動態勢の格好で朝食に望んでいる。大変活気のある宿だ。

朝食中、宿の管理人さんから、「自衛隊が造った道は畦畑を通る」ということを教えていただいた。畦畑というのは和田川松根スーパー林道途中の集落であり、それならその道こそ和田川松根スーパー林道で間違い無い。いい予備知識を教えていただくことができた。

外へ出ると、さすがにもう霧は晴れていた。しかし雲は相変わらず空を覆っていて、あまり爽やかに晴れているという感じではない。8時ぐらいから明るくなってくるパターンを期待しつつ、7:05、「新宮市小口自然の家」発。

小口の集落を旧道らしき道でぐるっと回り、自然の家の裏手から県道229へ。自然の家を過ぎるとキャンプ場が登場。そうそう、初回の2002年は行程詰め込みすぎの結果、小口到着が18時で、キャンプ場がやっと現れて凄く安心したんだっけ。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道229和田川松根スーパー林道 小口→畦畑 和田川渓谷1 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道229和田川松根スーパー林道 小口→畦畑 和田川渓谷2 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

岩山が切り立って狭く深い和田川の渓谷は、10km以上にわたり殆ど高度を上げずに、ひたすら細かく曲がりくねって山間の奥へ続く。石ころの一見平和そうな川原には時々大きな岩がごろごろ転がっている。今は静かでも、一旦荒れると手が付けられなさそうな渓谷を想像させられる。

谷底がいつまでも高度を上げないのに、道だけはひたすら20m前後登ったり下ったりしつつ、律儀にくねくね岩肌に貼り付いて続く。細かく鋭い岩が絶えず散らばっているやや荒れ気味の細道には、路肩が渓谷に落ち込んでいるのに、ガードレールがある場所は極めて少ない。転落するのが怖いので、例によって速度を下げて慎重に進んでゆく。谷の奥では短いトンネルが断続し始めた。道幅なりにトンネル断面はかなり小さく、その多くが素掘りっぽいコンクリート吹付補強である。

こういうのは今回山奥系細道で毎度の風景なのだが、今日は特に岩の露出度と山の切り立ち度と広葉樹の密林などに、山深い表情が際立っている。まるで水墨画のような風景だ。或いはインディ・ジョーンズか何かの映画にでもに出てきそうでもある。こんなに山深い表情の道だったかな等と思うものの、前回も岩肌の上から細かい落石が落ちてくるのに驚きながらそろそろと通ったことを思い出した。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道229和田川松根スーパー林道 小口→畦畑 和田川渓谷3 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

過去2回の訪問ではこの風景を、小口で別れてもう少し南を通る、県道44の雰囲気と似ていると思っていた。しかし今改めてこの道を眺めると、県道44の小口川に比べてこちらは谷間が曲がりくねって、岸壁の岩山が切り立っている。切り立ちすぎて木が生えずに岩が露出していることが、風景全体の特徴になっている程だ。山は険しいのに、谷底の幅は意外にもこちらの方が広い。道の位置が川から少し高く、切り立った岸壁に貼り付いて微妙に登ったり下ったりしているため、渓谷空間の大きさ、深さがより際だって感じられる。

また、県道44は比較的すぐ登りが始まり、登り途中に鎌塚の集落が現れたり、一度下って隠里みたいな滝本の集落を経由し、登り返した先の小麦にまた民家がある。こちらは足郷トンネルを峠とする登り下りにおいて、向こう側の松根までの間民家があるのは畝里だけ。そこに人が住んでいるかどうかわからない。

こう考えると、県道44と県道229は、似ているどころか全く異なる個性を持った道なのだった。似ているのは山深いということ、鬱蒼とした広葉樹林と透明度の高い青みがかった川面ぐらいのものだ。あと、猿の多さも似ているかもしれない。

あちらは確か5度目で、こちらは3度目。過去2回の訪問は、予定詰め込み気味のやや慌ただしい行程だった。今回は朝一で全体の距離が抑え気味、この道を楽しむ時間と気持ちの余裕がある。そう考えると、遅さ故に余裕を持たざるを得ない私の旅もそう悪くないのではないか。もしかすると、これが50台のツーリングというものかもしれない。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道229和田川松根スーパー林道 小口→畦畑 和田川渓谷4 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

雲の隙間から日差しが辺りを照らし始めた。このまま更に日差しが出て、薄曇りぐらいで推移してくれると有り難い。

9:25、畦畑通過。空き家のような木こり小屋のような家屋が森の中に建っていて、地形図ではその辺りに畦畑と書いてある。かつてはもっと人が住んでいたのかもしれない。そこから森の中を少し先へ進むと、ホイホイ坂林道への分岐がある。空間的に多少開けているこの場所の方が道標としては覚えやすいので、いつもこちらを場所の目安にしている。

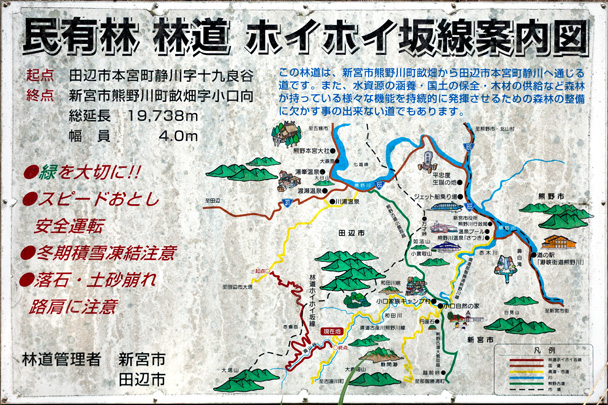

「ホイホイ坂林道」とは大変魅力的な道の名前だと以前から思っていて、いつかホイホイ坂林道を訪れる自分を想像することもある(「行きたい」ということではない)。ホイホイ坂林道の向こう側始点は大塔林道だ。曲がりくねった谷間の、山の低いところをひょいと乗り越えるショートカット山道があり、ホイホイ坂という名前が付いている。ホイホイ坂林道の出口がホイホイ坂の近くなので、林道の名前がそうなったようだ。だからホイホイ坂そのものに興味があるなら、むしろ大塔林道からその道を徒歩か担ぎで越えるのが手っ取り早いと思われる(現状がどうなのかは不明)。

ホイホイ坂林道そのものは、ダートが15km最高標高800m(つまり最低限600m登る必要がある)と手応えたっぷりすぎる。しかもこちら側の入口には、あまり穏当そうではない鬱蒼とした雰囲気がぷんぷん漂っている。というわけで、この山間の道に実際に訪れる機会は、多分私には来ないかもしれない。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道229和田川松根スーパー林道 畦畑→足郷トンネル 和田川渓谷5 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道229和田川松根スーパー林道 足郷トンネル 和田川側 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

畝畑の先で、やっと、そして唐突に、谷間とともに道はぐいぐい高度を上げ始めた。それなのに、最初は石ころが多い平らな川原、切り立った岩肌、曲がりくねる谷閒などの雰囲気はあまり変わらない。ただどういうわけか、道が登り始めてから路面は整い始め、細かい岩屑が少なくなっていた。

川幅が狭くなると道の周囲が木立に変わった。道は山肌に貼り付いて相変わらずくねくねではあるものの、もう谷間が全体で曲がりくねることは無い。行く手に向かってひたすら登り続けてゆく。途中には森林管理小屋らしき倉庫も登場。こういうところは曲がりなりにも県道である。

トンネル手前の登り返しまで谷間は続いた。最後は折り返して対岸の山肌を少し登り、おもむろに斜面に食らいつくように、9:25、足郷トンネル着。標高560m、我ながら標高460mの登りに随分時間が掛かっている。まあ、平坦な谷底区間であれだけゆっくり進めばそういうことになるのかもしれない。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道229和田川松根スーパー林道 足郷トンネル 松根側 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道229和田川松根スーパー林道 足郷トンネル→松根 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

2002年は全区間ダートだったこの道も、今はもう全舗装され、峠部分は入口も出口も極めてあっさりしたものだ。特に出口側は広場みたいになっていて、この山間にそこだけ見れば心和むような気もする。

しかし下りでは、切り立つ岩に道が貼り付き、深く落ち込んだ谷底に降りるまでしばらくかかる。さすがにガードレールはあるものの、その外側には2~300mぐらい谷間が落ち込んでいる。自分がいる道のすぐ外側と見渡す谷底が、大きな一体の空間となっているのを意識するたび、何だか腰骨の先端がもぞもぞするような高所恐怖を感じる。

拡がる山肌の新緑は明るく、もこもこと生命感に溢れている。正面には足郷山に大塔山が大きく聳えていて、存在感と見応えに溢れている。しかし、眺めに気を取られて道から放り出されないよう気を付けねば。むしろこんな怖い場所は早く下ってしまいたい。

そして、路上には猿が多い。小さな緑色の糞を踏んで滑ってはいけない。そもそも糞は臭い。気を付けて進まねばならず、結局は下りでも全くペースは上がらないのであった。

谷底に降りてからもしばらく無人の渓谷が続く。1台だけ通った地元軽トラに心強さを感じる。

谷底の川は知る人ぞ知る清流の古座川だ。上流から比較的川原が広く、透明度の高い山中の渓流ながら、やはり堂々として誇りのような格を感じる。古座川、日置川、北山川など、紀伊半島の川はどこか堂々とした風格、存在感を感じさせる山中の清流が多いように思う。

谷はやはり曲がりくねってはいるものの、さっきまであの和田川の谷間を見ていると、あまりくねくねという印象は無い。緑に染まる気がするぐらい新緑色とりどりの森の中を、川面近くを登り返しなど無く一定の斜度で省エネ運転で下ってゆくが、山腹の空中区間で辛うじて道の端を守ってくれていたガードレールがまたもや皆無になっているので、やはり速度は上げにくい。

市平でやっと民家がぽつぽつ現れ始め、集落になった。次の中番では自販機が登場。紀伊半島の道としてはこの山間に意外な自販機、大変有り難く足を停めた。

その先は五味の地、原保、惣谷、宇井、小さな集落が深い森と入れ替わりつつ断続し始め、いつの間にか次第に谷間が拡がり、渓谷がどんどん深くなっていった。大字としては松根という名前が付いていて、スーパー林道の名前にもなっている。

上地には民家が比較的多い。そろそろ分岐を検討しなければならない小屋野が近づいているし、腹も減ってきたことだし、またもや自販機が現れたところでおにぎり休憩とする。今日は「小口自然の家」の熊野古道徒歩参詣仕様おにぎりがたっぷりあるから、早めにおにぎりを食べておいていいのだ。

「ようきてくれたの~」の文字と写真入りパッケージが微笑ましい。おにぎりは大型が3つ、アルミ泊入りの薬味も付いている。ボリュームたっぷりで大変美味しく、自転車ツーリストにも有り難い。

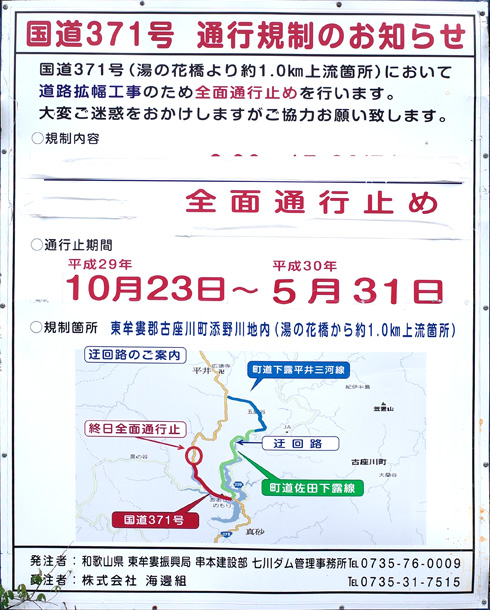

小屋野の何がそろそろかというと、小屋野で分岐する町道下露平井三川線が、この後向かう国道371へのショートカットになっているのだ。町道下露平井三川線は全区間既済経路で登り80mのトンネル越えだ。越えた先で平井まで下ってしまい、登りはほとんど無駄になる。一方、ショートカットしない場合は、国道371の七川貯水池→平井が未済経路であるものの、七川貯水池自体は以前眺めたことはあって何となく雰囲気はわからないでもない気はする。それより距離は2倍近く大回りで、途中のアップダウンのため登り総量は町道下露平井三川線とあまり変わらないように思われる。

薄曇りの田舎道でおにぎりなど食べつつ、「やはりここは町道下露平井三川線一択ですかね」などと他人事のようにぼうっと考えて3分、5分。自分が何だか次第に田舎の風景と時間の流れに溶け込んでいる気になってきた。ヤマト運輸のトラックがまるでCMのように停まり、大きなamazonの段ボールを抱えたドライバーが民家へ入っていった。amazon、田舎だと便利だろうな。やはり他人事のようにぼんやり考える。いやこれは他人事だ。のんびりと、何だか普段の会社生活からは全く別の世界で、そこに居る自分は同じであり、普段があるからこういう世界があるのだ、などととりとめなく考える。いいツーリングの時間になってきているのが何だか嬉しい。

少しだけ考えて小屋野からのショートカット経由を決めたものの、小屋野に着いてみると、国道371七川貯水池方面の拡幅工事通行止めと町道下露平井三川線への迂回指定情報の看板が立っていた。今日はどっちみちこちらに進むことになったのだ。

狭い杉の森と出谷トンネルを抜け、狭い平井川の谷底に細長く続く平井へ。谷底の国道371に合流するまで、少し集落の畑や民家の中に続く道を選んでみた。

谷底の川沿いの道であるということと、路側帯の白線以外に、国道371が国道371である目印は無い。それほど国道371は細道で、のんびりした風景の一要素になっている。そして集落の中で国道371に合流した段階で、既に登りは始まっていた。

狭い谷間に展開していた平井の集落が谷間を挟む斜面の上の方から次第に狭くなり、渓谷の森へと周囲は推移し、広葉樹森が頭上まで枝を伸ばしてきて道は渓谷沿いに森の中へ。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道229 上地 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 国道371・林道本山谷平井線 古座川町側分岐 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

前方に青い道路標識と分岐が現れた。左は1.5km先で通行止めと書いてある。それはわかっている。私の地形図では破線に国道色が着いている、国道371の未通区間だ。右はこれから向かう予定の本山谷平井林道、こちらは問題だ。何と崩落により5/30まで通行止めとの看板が、道端に小さく立っているのである。

本山谷平井林道は、2002年に1度逆方向から通っている。例によって詰め込みすぎの午後(その日は特にひどかった)だったので、ある程度雰囲気を覚えていないこともない程度の印象しか残っていない。とにかくかなり険しい岩山を登る道だったような気がする。そういう道なら、常にどこかで軽い崩落か何かがあっても全然不思議じゃないかもしれない。橋の向こうに立っている通行止めの柵がゲートではなく、A型バリケード、しかも道の脇に寄せて1個だけという所に、通行止めそれ自体の気安さも感じる(そんなことで私は通行止めなのに気安さを感じるようになってしまっているのだった)。押して歩けば全然問題無いパターンなんじゃないか、よくわからないが。

様子見のつもりでそのまま先へ進んでみると、路面自体は比較的綺麗で、何か枯葉や細かい岩屑が散らばっていたりということは無い。車の通行の跡すらみられる。少なくとも1日に数台以上、毎日車が通ってはいそうだ。うーん、これなら何とか。

案の上、乗用車が下ってきた。「はい通行止め解決ー」と思ったものの、停まっていただいて様子を質問すると、家族連れの若目のお父さんが

「1kmぐらい先で山菜採りしてきただけで、もっと上の様子はわからない。でも、自転車は行けるんじゃないかなー」

と予想までして下さった。また無責任に希望を持たせて、とは思ったものの、地元の方のありがたいコメントでもある。地元の方の希望的観測は、ツーリングの神様のお告げだと相場が決まっているのだ(ほんとか)。

まあ、ここが思案の為所だぞとは思ったので、様子見のままもう少し進んでみて、やばさが感じられたらその段階で引き返すことにした。ただ、引き返すなら今日の宿まで当初考えていた南部低山コースの大回りしか無い。でも、穏当な時間に近露の宿に着けるタイムリミットは、そろそろ過ぎようとしている。撤退するなら極力早い方が望ましい。もっと言えば今が撤退のチャンスかもしれない。

結局、そのまま路面の雰囲気を見ながら谷間の奥へ。優柔不断なおれ、等とは思ったものの、路面から車の通行の痕跡は消えていない。その一方で、道端に古座川町による昨年の熊情報が登場。不安要素に熊の恐怖が加わった。こういうときには新得の熊鈴だけが頼りだ。

谷間の渓谷が森の中から岩場に変わり、更に奥へ奥へと道はどんどん進んでいた。ここまで進むにつれ落ち枝やら砂利が増えるようなことは全く無い。一喜一憂しつつ、なんだかこのまま最後まで問題無いんじゃあないかという気もし始めたものの、流石にそんなに虫の良いことは無いだろうとも思う。通行止め看板が立っている原因の何かがあるのだ、多分。

道が谷の一番奥にぶつかるようにくるっと向きを変え、離陸が始まった。入り組んだ岩場に貼り付き、よじ登るようにぐいぐい登ってゆく。淡々と登っていた谷底区間に比べて、離陸が始まってから、標高は急に面白いほど上がり始めていた。ホーロー塗装面が錆びて文字とマークだけが焼き付いている斜度看板には14%の文字。連日の10%峠で視覚が斜度に麻痺していることを、この時意識した。なるほど、これぐらいが14%か。14%ならインナーローでも恥ずかしくないね。

行く手の山肌のけっこう上の方には、明らかにこれから向かう道の続きが小さく見える。道が貼り付いた岩肌が二重三重に連なって、道は更に上へと登ってゆくようだ。まだまだ峠部分まで急な斜度が続くのだろう。そして路上には、細かい岩が至る所に砕け散っていた。道が岩肌に取り付くとともにいろいろな要素の厳しさが少しづつレベルUPして、全体的に道の表情ががらっと変わってしまっていたのだった。

空中の岩場に貼り付いた道は、何度も谷と尾根を折り返しながら、どんどん高度を上げてゆく。

標高600mを越えた辺りで工事、いや、岩石撤去作業中の方が現れた。作業員さんとか職長さんというより、社長さんとか現場所長っぽい雰囲気だ。この休日に奥様らしき方と2人で作業されていたので、もしかしたら自主巡回撤去作業なのかもしれない。お伺いすると、まさにここが崩落現場だったらしい。有り難いことにその崩落土砂は全て片付けられた後で、少なくとも自転車で通していただく分には全く問題無かった。

「この道は年中崩落が起こっている。行けばわかると思うが常に石が落ちているので気を付けて欲しい」

とアドバイスまでいただけた。

その後も舗装路面上にはところどころに小さな岩が転がり、カーブの内側や横断排水溝らしい道幅一杯に落ち葉が溜まっている箇所もみられ始めた。通行に支障があるという程でもないものの、車の通行に好ましいという訳ではない。自転車の私はと言えば、気を付けていたつもりが、枯葉で埋まった横断排水溝に前輪を落とし込み、あわや前転&パンクという場面もあった。超低速だったので、幸いフレーム損傷にもパンクにも至らなかったのは幸運だったと思う。或いは大小様々な崩落が少しづつ整備されて、完了区間が峠部分まで登りつつ途上だったのかもしれない。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 林道本山谷平井線 平井側 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 林道本山谷平井線 古座川町・田辺市境 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

11:50、峠部分着。標高710m。この場所に峠としての名前は付けられていないようだ。しかし場所、周辺状況、標高差、険しさ、道の格など、どこを取っても過去4日間のどの道にも劣らない、堂々たる峠と言っていい。むしろ国道未通部分迂回路として、この険しさは他の細道国道に比べて一線を画しているようにも思われる。それがこの本山谷平井林道が国道371に指定されない理由なのかもしれない。かと言って、じゃあ国道371が山道のままではいかがな物かとも思うし、ここより斜度の厳しい細道国道が無いわけではない。とにかく、交通量の大変少ない道だとは思うが、何とか問題無く通り抜けられる道であり続けてほしいものだ。

稜線をひょいと越えた向こう側は、曲がりなりにも木々に囲まれて少し広場状になっていて、岩場をくるっと回り込むだけの古座川町側の峠部分手前よりやや優しい表情が漂っている。峠部分だけ少し拡がったアスファルト舗装部分には、A型バリケードが3つだけちょこんと、バリケードというよりまるで路上のオブジェのように立っていた。自転車の通行に全く何かが遮られることは無く、バリケードの内側から外側、つまり通行止め区間の外側へ通り抜けさせていただくことができた。

これから標高130m強の合川貯水池まで24km、しばらく殆ど登り返しは無いはず。明日も含めて、5日間の大きな登りはこれで終わったことになる。明日は最大でも300m登り、大部分は下り一方の経済コースだからだ。

下り始めると、少し道幅が拡がったのは峠部分だけだったことがよくわかった。山肌は古座川町側と同じように切り立った岩場で、道は岩場に貼り付いて、大きな谷の空中ををどんどん下り続けた。怖い区間の長さも怖さの度合いも、紀伊半島標準の通りである。

谷底の中ノ川は森の中。しばし渓流の脇を下り続けて現れた、国道371との合流点には見覚えがある。山に挟まれたこの谷間の中、川原の際にここだけ少し茂みのような草むらがあり、意外な開放感が漂っている場所だ。分岐から草生したコンクリート舗道が山中の茂みの中へ登り始めていて、徒歩だとしても、あまり踏み込みたくないヤバげな雰囲気が感じられた。自転車なら尚更、あっちに私が脚を向けることは無いだろうな。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 国道371・林道本山谷平井線 田辺市側分岐 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

木守では、2002年に下って来た板立峠からの道と合流する。板立峠の市道沿いにある小森の集落に、森の中から国道371が降りてくるのが、いかにも国道371らしい。そして、やはりこちら側にも道の脇に「通行止」のA型バリケードが立っていた。道幅がやや狭いため、同じA型バリケード1個でも、もしこっちから登っていてこれを見たら中に入ってないかもしれないという程度にややものものしく見える。まあ、それは通った後の言い訳かもしれない。

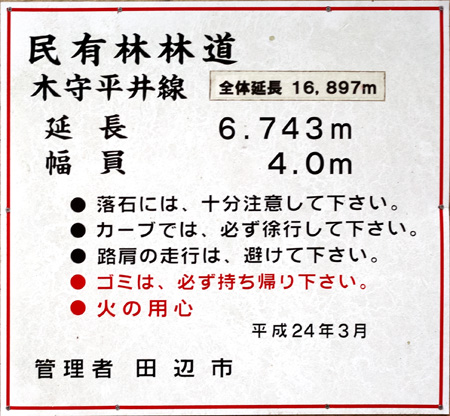

木守から清水の大塔山遊館までの18kmが、この辺りの国道371で残っていた未済区間だ。

中ノ川からいつの間にか名前が変わった前ノ川の渓谷に沿って、細道が深い杉の森の中に延々と続く。森が深く渓谷沿いのため、一見国道425と似た表情に見えないこともないが、谷間はあまり極端に曲がりくねることは無く、比較的先が見通せる。そのため、下りのペースは国道425等よりやや調子が良い。

等と油断すると、ブラインドコーナーの向こうから軽トラが現れたりする。やはり、あまり調子に乗るわけには行かないのであった。

下り斜度が大分緩くなってくるとともに、杉の森に木漏れ日が現れ始めた。森の外側、渓谷も明るくなっているようだ。午後になってやっと晴れ始めてきたようだ。GPS画面の道の線形を地図で照合し、ゆっくりのんびりなりにも少しづつ、合川貯水池に近づきつつあることを確認してゆく。

谷底の渓谷が川幅一杯になってから、やっと以前何回か泊まっていて今は営業休止中らしい清水「おおとう山遊館」が登場。そうか、この道の上流部はこうなっていたのか、と思う。

14:30、面川渓谷出合着。2002年の初訪問以来毎回脚を停める、橋の細いパイプ欄干に自転車を停め、残しておいた「小口自然の宿」のおにぎりを二つ食べてしまう。宿までもうあと25kmちょっと、総標高差260m。曲がりなりにも山奥の峠を2つ越えてここまで無事に辿り着けたことも、久しぶりに日なたの面川渓谷に出会えていることも嬉しい。多少はらはらした局面もあったものの、今日も平和なサイクリングを楽しめている。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 国道371 面川渓谷出合 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 国道371 合川大橋 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

合川から今日の宿がある近露までは国道371と県道217、2007年の既済経路だ。前回の所要時間は2時間弱。まあ、朝一だったしね。今日はまだ14時だし、もうのんびり行きましょう、等と自分に語りかけるぐらいにのんびり進む。ツーリングの午後はこれぐらい緩いのが気楽で楽しいと、つくづく思う。

合川貯水池から、谷間の川は日置川に替わった。古座川に日置川、今日は紀伊半島二大清流上流巡りである。いや、日置川についてはそれ程上流ではないし和田川だって清流だ。

高台の向山の集落へ60m登り返してから、再び少し高度を下げて杉の森の渓谷へ。深い森の中、細道は目立って登ったり下ったりすることは無く、淡々と少しづつ登り続けてゆく。杉の梢の下側は薄明るく、木々の外側に何となく風景が伺えないこともないものの、道が斜面に貼り付いているということ以外に自分の居場所についてあまり意識することは無い。しかし時々周囲が開け、渓谷の深さや意外な谷底からの高度に驚かされたりもする。

やはりこんなに細い国道が、深い山中に続くことが何だか不思議な気がしてくる。国道371、龍神村ではごく普通に堂々たる拡幅済み新道なのに、紀伊半島細道国道ファミリーの一員としてなかなかの個性を持っているといえる。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 県道221 上地地内 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

辺りが突如開けて里っぽくなり、15:10、上野着。3セクレジャー施設のようにやや裁けた、しかしそれなりにやや古めの施設の入口に、突如自販機を発見。こんな場所あったかな。道が国道371から県道217に変わる平瀬への途中に、確か商店が無いことに落胆した集落があったような気はする。ただ、合川ダムから近露まで

自販機はここだけと思われるため、しばし木陰で休憩とする。

もうそろそろ午後も夕方に近づく時間ではあるものの、すっかり日差しが出てきた。日なたが明るく暑く、木陰が冷やっと涼しい。近露まであと登り120m。

のんびりと小さな集落の平瀬で、国道371は日置川の谷間を離れて北側の山中へと登ってゆく。山を二つ越えた後は、田辺市龍神村の日高川を遡ってゆくのだ。一昨日泊まった民宿龍神も国道371沿いだった。

一方、近露へ直行する日置川への谷間の道は県道217となる。近露は、日置川の谷としては一番上流にある集落だ。日置川、熊野古道とその新道の国道311が直行する盆地に位置し、山から降りてきた熊野古道と国道311は近露を横切って再び山中へ続いてゆく。一方日置川を遡ってきた県道217は近露で途切れ、近露から先の日置川沿いの道は山中を遡った挙げ句途切れてしまう。このため、近露は日置川の上流というより熊野古道の宿場としての印象が強い。そういう予備知識のためか、或いは山深く狭い谷間から辿り着くためか、盆地縁からの近露の眺めには、何だかパワースポットのような不思議な明るさと開放感が感じられる。

合川ダムではおにぎりを2つ食べていたものの、もう少し何か食べたい気もしていた。しかし、合川から(もっと言えば出発以来)遂に何か買えそうな商店は無かった。まあもう近露まで8km、このまま近露まで行ってみましょう。と思って県道217への分岐に着くと、この期に及んで「近露方面土砂崩落のため通行止め」の看板が出現した。

聞いてないぞ、事前調査で調べたつもりだったのに。

国道371経由だと、あまりに大回り過ぎる。あと2時間以上掛かるかもしれない。絶対に無理という訳ではないものの、通行止めの看板がやや簡素であり、過去事例に照らすと徒歩なら通過できるパターンではないかとも思える。近露へ何か峠がある訳ではないことも、そういう先入観に一役買っていたかもしれない。或いはやや思考能力が減退していたかもしれない。

結論から言えば、そのまま行ってみることにした。

県道217は、ここまでの国道371細道区間と何ら変わらない、大変好ましい細道だ。平瀬から近露までは約8km。国道が県道に変わるという程度に谷間は狭くなり、両側の山はかなり険しく、例によって細かく屈曲している。ただ、同じ日置川の谷間だけあって、ここまでと同じく途中目立って大きく登ったりするような箇所は無く、8kmの登り総量はほぼ80m。

16時に近くなり、やや赤みがかった木漏れ日が森の中に差し始めていた。今日はずっと曇りで、森の中で薄暗い道が続いていたため、明るい景色がいつ土砂崩落箇所が現れるのかというやや緊張した気持ちを大分和らげ、そして勇気づけてくれていた。

ずっと路面は綺麗で、路面に落ち枝が増えたりすることは無かった。このまま最後まで行けるんじゃあないのか、そういう可能性が高いぞ、などと思い始めた近露まであと2~3kmの長井への林道との分岐に、やっと次の看板が現れた。

看板には地図が載っていて、崩落箇所は近露から1kmの場所らしいこと、そして推奨迂回路として長井への林道が記載されていた。なるほど、確かにこちらなら確実に近露に着けそうだが、8kmの大回りで登り総量は+60mになる。

結論から言えば、もうそのまま行ってみよう、いうことにした。近露までもう2~3kmという距離に目が眩んだとも言えた。

結局、最後まで県道217で、何の損害も無く無事に近露に着くことはできたが、崩落箇所は想定よりだいぶ危険な状態だった。今地図を読み返しても、何故この程度を迂回しなかったんだろうと思う。

しかし後悔しつつ強行突破したそのすぐ向こうが、もう近露の盆地の南端だった。赤く染まりつつある近露の盆地、涼しい風が、近露到着を迎えてくれた。

16:30、近露着。安心したためか腹が減った。取り急ぎ道の駅でラーメンを貪った後、裏道をGPSトラック+アドリブで盆地北側の山裾から、日置川の渓谷沿いに盆地縁の丘の裏手へ。

16:50、近露「熊野古道の宿 まんまる」着。宿が川の土手ではなく川原に立地しているのが珍しい。瀬音もカジカの声もよく聞こえて趣たっぷりなのが嬉しい。建物は2階に部屋を集中させた造りで、風呂無しビジホ的な雰囲気がやや独特ではあるが、それ自体には何の不足も無い。

紀伊半島Tour18#4 2018/4/30(月)小口→近露 近露「熊野古道の宿 まんまる」到着 #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA

夕食は豪華でたっぷり、とても美味しかった。食事にかなり力を入れている宿なのかもしれない。

明日は最終日、晴れ予報。日置川の瀬音とカジカの軽やかな歌を聴きながら、明るいうちから寝てしまった。

記 2018/6/9

記 2018/5/