吉野→(県道15他)喜蔵院→(林道吉野大峰線)

(以上#1-1)

(以下#1-2)

→(林道洞川高原線)洞川→(県道21)川合

(以上#1-2)

(以下#1-3)

→(国道309)行者還トンネル

(以上#1-3)

(以下#1-4)

→(国道309)天ヶ瀬

(以上#1-4)

(以下#1-5)

→(国道169)池原ダム→(国道425)坂本ダム

(以上#1-5)

(以下#1-6)

→(国道425)尾鷲

(以上#1-6)

(以下#1-7)

→(県道778・国道311)九鬼→(県道574)九鬼港

146km

駅前旅館に前泊の橿原神宮前から始発電車で、終点の吉野到着は6時半過ぎ。駅に着いてみると、大きなリュックを背負ったハイキング客みたいな人が数人ぱらぱら降りただけで、あとは杉と広葉樹の静かな谷間である。5月初旬、新緑の時期だけに見ることができる広葉樹の緑が、朝の日差しで更に鮮やかで瑞々しく、早くも緑に染まってしまいそうだ。谷間らしく空気はきりっと涼しいが、寒いと言うほどではない。いざとなればこちらにはウインドブレーカーがある。何も爽やかな気分が変わるようなものではない。

地図だとここから約100m登って尾根上、吉野山の参道へロープウェイみたいな線があって、ここを自転車で登るとぐねぐねのつづら折れか回り道の県道37かどちらかになる。というわけで、流されるように少し離れたロープウェイ乗り場へ輪行袋を抱えて移動。距離にして2、300m位、自転車を抱えてややしんどいぐらいだが、こういう努力は惜しもうとしないのが自分でおかしい。

ところが、乗り場手前からひっそり人気の無い周辺に何と無く予想はしていたが、始発のロープウェイは8時台だった。近鉄特急と同じ色に塗られた小さなロープウェイが寂しく佇んでいた。これではお話にならない。

結局登ることになるのか。しかも、もう自転車を抱えて駅に戻る気にもならない。仕方なくその場で自転車を組み始めた。

6:55、吉野発。

吉野山の参道まで、細道つづら折れを選ぶことにした。駅の先から取付へ入り、そのまま車が何とかすれ違えるぐらいの道を登り続けると、斜度がやや厳しいだけあってすぐにさっきの吉野駅周辺が眼下に見えるようになった。

まだ朝だからか細道だからか、ほとんど車は来ない。辺りは杉からモミジや桜の広葉樹ばかりになって、そのどれもが若葉色で勢い良く生い茂っている。赤みがかった朝の光が、ますますその色を引き立てていて、多少登りが厳しくても「やはりこっちへ来て良かった」と思わせられた。

つづら折れで尾根へ登ると、参道に合流。一応この参道が県道15ということになっているようだが、道の両側に宿望や茶店の落ち着いた木造和風の構えがびっしり並び、その賑わいは想像以上だ。いや、まだ朝なので人が多いわけではなく、玄関先に水をまき始めている人や、近鉄始発で見覚えのあるハイキング客が時々歩いているだけ、至って静かな朝の参道である。なかなか印象が良い、吉野山との1stコンタクトであった。

参道は何げなく、いや、時々ぐいぐい高度を上げ、蔵王堂、吉水神社、竹林院と主役(?)の寺院を通過。見上げる坂の上の山門に、どれかに参拝しないとは思いつつ、今日は割愛させていただく。登り途中で更に階段が非常に億劫な気がしたのと、初っぱなから行程がだれると困るので。

竹林院の先で、さっきの吉野駅から回り道で高度を上げ、最後にエッジのような稜線を小さい穴ぼこトンネルでくぐり抜けてきた県道37と合流。そのすぐ先、道は2手に分かれていた。片方は反対側に道が向かっているが、道標には「山上ヶ岳」と出ている。地図と照合すると回り道のようではあるが、いずれ目の前の2本の道は合流するようだ。で、どうやらこちらが順当で穏当な道らしい。もう一方はコンクリート舗装、眺めているだけで悲鳴が出そうな激坂で、「上千本」とある。地図通りだと、こちらは尾根道だろう。等高線の具合もかなり激しそうだ。

目の前の茶店から出てきた方に雰囲気を尋ねても、やはりそのようである。そのまま回り道へ足を進めることにした。

今までの参道の賑わいは完全に消え、辺りは鬱蒼とした杉主体の森の坂道になった

。密度の濃い杉で薄暗い森には、所々に広葉樹の新緑が緑色の木漏れ陽で明るく、時々シャガが群生し、足下の茂みにはスミレのような小さい草花が一杯咲いている。関東でも見かけるこの花、何年か前のサンツアーミーティングでとある方が奥様にお土産に持ち帰っていたので印象深い。

そうかと思うと、道が張り付く山の斜面が急なのか、杉の向こうに朝の日差しで明るく照らされた杉の山々がちらちら見えたり、場所によっては側面が開けてそういう山々と相対する箇所もあった。もう標高600m前半、さっきからだいぶ登っているのである。

道は終始山肌の、稜線近くに付かず離れずで高度を上げていった。時々見上げる稜線は開けているようで、地図と見比べつつ「あそこの道とまた合流するのだ」と思った。

山肌を巻いた道が稜線へ登り、標高700mを少し越えたところでその道と合流。看板には「林道吉野大峰線起点」とある。ここから最終的に標高1100mぐらいまで登ることになる。先行きは長いので、多分もうだらだらアップダウンぐらいで推移するのだろう。

尾根近くの森の道を進むと、標高が上がったためか下界で生い茂っていた新緑がまだ若芽のちょりちょり気味に変わっていて、さっきの回り道の途中から一番遅い山桜まで現れ始めていた。相変わらず杉林は多かったが、どちらかというと広葉樹が増え、所々でその木々は開けて辺りの杉山と山並みを見渡せた。

そう広くないが開放感がある景色が拡がり、もう完全に周囲の山々を見下ろしている。下から上まですっと立ち上がった緑の山々が連なって、遠くの空に続いて行く景色。これが奥吉野か。

杉の濃い緑、広葉樹の明るい緑、真っ青な空。

山々の中、道は山腹の稜線近くを巻きながらくねくね南へ向かい、だらだら斜度のアップアップちょっとダウンぐらいでどんどん高度を上げていった。

道は終始適度に狭く所々で小さな岩も転がり、所々で山々が見渡せる。

ツーリングマップルに「豪快な山間の舗装林道」というような記載があったこの道、「豪快な」という表現に、何だか幅広気味でばんばん切り通し連続の山間を突っ切る印象を一方的に持っていたが、いや、これはなかなか良い道である。

道にはリュックを背負った登山客が歩いていて、自転車でも長く感じるこの道を、いやお疲れさまという感じではある。まああちらもこちらもそういうのが趣味ということなのだろう。

その山々への道標がやはり所々に立っていて、新茶屋、百軒茶屋と自分の位置を確認させてくれた。

「もうだいぶ進んだな」が「いくらなんでももうそろそろ分岐じゃないか」になり、「まだなのか」と心配になったところでようやく「天川方面」の道標が登場。

谷底方面へ下って行く林道吉野大峰線から別れ、天川方面へ向かうこちらの道は相変わらず山肌を巻きつつ正面の山に向かって更にぐいぐい登って行く。

標高1100mを少し越え、辺りの木々は新芽や山桜が目立ち、下界から季節が1ヶ月ぐらい遅い春爛漫の趣である。

そうなると山肌の岩が目立って、より山深さも強く感じる。

9:40、五番関トンネルをひょいと抜けると、向こう側はやはり春の緑の山の中。

道なりに谷底へ一気に急降下すると、しばらく杉の中に道が続いた。

細道に加えカーブが多く、あまり調子に乗って下るわけにはいかないからか、地図の距離感よりいつまで経ってもなかなか洞川に着かない。

途中で登場した神社で水を戴いて、吉野山で断念したお参りも済ませて、更に少し下ったところでようやく突如辺りが開け、10:00、洞川着。

振り返ると新緑に覆われた山上川の谷間が間近に見えた。標高860m。2004年に一度ここで見上げた山の方面から、今日は下ってきたことになる。そのときも振り返る山々には標高以上になんだか神々しいような雰囲気が漂っていたが、今回そちらからやって来て、なんだかその山深さの実態に少し触れることができたような気がした。

洞川では山上ヶ岳への登山、いや、参拝客のためなのか、県道21沿いにびっしり旅館が建ち並ぶ。やはりここも落ち着いて雰囲気のいい木造旅館が多い。

その旅館街を抜け、緑の山をつづら折れで一気に下りきり、10:20、川合着。

だいぶ下って標高600m台だが、やはりここも辺りの山々が何とも山深い雰囲気だ。まあ考えてみれば広い広い吉野山地のど真ん中、どこまでも山深いのは当たり前ではある。

ここで国道309、旧行者還林道へ登り返し開始だ。

分岐のすぐ先で道が細くなり、間もなく北角の水力発電所が杉の木立の間にちらちら見え始めたかと思うと、すぐに杉が切れて眼前に新緑の渓谷が現れた。

川原にはごろごろ大きな岩が転がり、水は澄みきって淵では明るい緑色。

狭い谷間の両側に切り立った山を明るい新緑の木々が駆け上がり、そこに車がすれ違うのにやや場所を選ぶぐらいの細道が1本続いている。

看板からは「みたらい渓谷」とのことだが、緑も岩も山深さの濃厚で迫力一杯の渓谷の景色が見事である。車は少ないが、連休のためか釣り人は多く、徒歩の登山客も時々見かける。

渓谷は正面の山々に向かって登って行くが、ゆっくり渓谷を眺めるにはちょうど良いぐらいの斜度で、こちらも比較的通りの良い渓谷の奥に向かってのんびり足を進めることができる。まだ10時台。

やがて斜度が上がって道が渓谷の底から離陸を始めたが、川迫ダムを過ぎるとあっけなく谷底は道に追いついてきた。

ダム湖みたいな砂防ダムみたいなダムなのか、やや幅の広い谷間一杯に石の川原が拡がって、相変わらず道の脇から正面へ続く緑の山々がこよ無く美しく、山深さを感じさせる景色だ。

山深さは感じるが、この拡がりはまるで空へと続くように開放的で、何か浮き世離れした景色である。この川、実は熊野川の上流の一つである。

十津川村から下流の新宮まで、高い山に囲まれてゆったりとおおらかな流れで、延々と山間をのたうち回る熊野川だが、上流ではこんなに清らかな表情なのだ。

谷の幅が狭くなると今度は川迫川渓谷。

さっきのみたらい渓谷を更に清らかにしたような景色が続いてはいたが、標高も900mを越えるともう辺りの山もそう高くなく、渓谷は浅い。

生い茂っていた緑も、またもや季節が逆行して春の装いである。

2度の折り返しで最後に200mぐらい標高を上げ、12:00、行者還トンネルに到着。

トンネルの向こうの空は晴れていて、大台ヶ原らしい山々が水平の位置に見えた。

年間降雨量日本最多のこの大台ヶ原、今日は珍しく晴れのようで、あちらに足を向けるべきだったかという気に少しなった。

が、今日はとにかくこれから地図での距離はほんの少ししか無い天ヶ瀬まで、標高差600mを一気に下ってしまわなくてはいけない。

急斜面に張り付いて、道はかなり勢い良く下って行く。

トンネル出口から真っ逆様に下って行く谷底は一気に深くなり、すぐに300mぐらいの落差になった。

下には行く手の道が2回つづら折れを描いているのが見える。

途中所々でその見晴らしが見事で、相対する杉と新緑の山と共に、途中でその2本と、更に大台ヶ原の山まで見渡せる場所もあった。

しかしいくら眺めが良くても、やはり早めに下ってしまいたいぐらいの落差である。

最後のつづら折れを曲がると谷底だが、300mを下るこの最後の区間、道は今までにもまして細く、それなのに斜度も今までにも増して急な箇所もある。

緑色の木漏れ陽の光の中、こちらから登るととにかくしんどそうだ。国道とは名ばかり、実態は林道そのものである。

12:40、天ヶ瀬到着。ここから国道169、通称熊野街道である。

こちらは名実ともに国道そのものの立派な道で、さっきまでの行者還林道と較べるとだいぶ裁けて交通量が多い道である。

開けて通りの良い大きな谷間と立ち上がる高い山は見事だが、いかんせん車が多い。

上北山村中央部の河合の先でその谷間が次第に拡がり、池原貯水池が始まった。

なみなみと緑色の湖水がしばらく、いや、体感上だいぶ長い間山間にくねくね続いた。

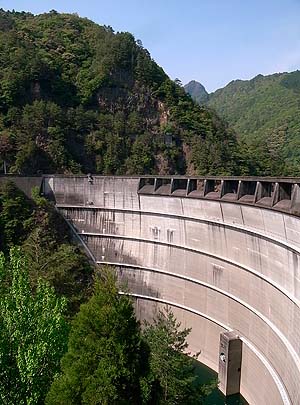

13:40、池原ダム到着。ここから国道425で、山中を尾鷲へ向かう。

実はさっきの天ヶ瀬から少し焦りを感じていた。というのは、地図で読めるくねくね度では、この先国道425を尾鷲に向かうと少なくとも3時間半以上、ひょっとして4時間掛かるかもしれないのである。更に尾鷲から先、県道778で標高差400mをこなし、九鬼港まで向かわないといけない。これでは何となく日没までに宿に辿り着くのは無理な気がし始めていた。池原ダムの国道425分岐で標識には「尾鷲47km」とある。この距離で湖岸のくねくね細道に途中の登り返しが2回。3時間半で行けるかというと、全く自信が無い。計画時には宿には18時に着けるだろうと思っていたが、さっきの行者還林道で、坂登りと写真の撮りすぎで明らかに時間を食いすぎたのだった。

しかしうじうじ考えていても一向に目的地には近づかない。先に進み、尾鷲到着時に宿に到着予定時刻を連絡するしかないのだ。

池原ダム、そしてその先の池原発電所を過ぎ、池原貯水池沿いの国道425では細道くねくねの他に延々と緩アップダウンが続いた。

鬱蒼と道を囲む広葉樹林は緑に染まりそうで気持ちがいいが、ブラインドコーナーと、大きく岬へ登って谷へ下ってゆく緩めのアップダウンが切れ目無く果てしなく連続。

時々木々の間に見える対岸にも湖面にも、人の生活感は全く感じられなくなった。

また、途中備後橋で湖面を渡る橋は真っ赤な鉄骨で、一面緑の山の中、静かな湖面の上を横切る橋はどこか物寂しく弱々しく、浮き世離れしてますます山深さを感じさせた。

しかし、このような状態でも時々釣り人は登場した。というか、車が狭い路上の少し拡がった場所に停まっているところの、どうやって降りたかわからない崖下で至って平和に釣り人は湖面に糸を垂れていたのだった。

次第に寂しく人気が無くなる景色の中で、それが心の救いになった。

延々続く池原貯水池の道の後、道の高度が少し上がって辿り着いたのが坂本ダムと坂本貯水池である。

この期に及んでまだダムとダム湖が続くのは想像を絶している。

いや、地図で知っちゃいるのだが、実際に辿ってみるとその距離感、ボリュームはやはり過去体験したことが無いものだ。さすがは日本3大酷道のひとつ。

思えば国道425という道は、この尾鷲・池原ダムの西には白谷越えの空中の細道、そしてくねくねの牛巡り越えと、いずれも果てしない系の道が続く。国道425でなく池原ダムとして考えても、国道169の河合からさっきの池原ダム、そして今この坂本貯水池と、まだ終わらないのである。更に国道169をそのまま進んだとしても、こちらの反対側へも延々と池原貯水池が続いた後、向こうにも谷間にくねくね溜まる七色貯水池が連続するのだ。

過去何回かの紀伊半島訪問と併せ、ようやく今回池原貯水池とその周辺のボリュームを把握できたが、もう一度書くととにかく想像を絶するボリュームだ。

それでもかならず道には限りがある。坂本貯水池が山奥へくねくね続いた後はようやく谷間が狭くなり、何と最後に民家が登場した。

地図上ではナゴセと描かれているこの場所、今は家が1軒残っているだけで、小さな民家と小さな畑が今日の明るい日差しの中で何ともあっけらかんと平和な佇まいに見えた。

標高400mの坂本貯水池から560mの最後の八幡トンネルまではもう一登り。

かなりの奥地なので辺りが山深いのは当たり前だが、標高がそう高くないので緑は鬱蒼として、たくましく切り立った岩肌もまた深山の趣が溢れている。

谷底で入った八幡トンネルの向こう側は、打って変わって標高差300m下へ一気に落ち込む空の中。

杉の濃い緑に重なる山々はどこか明るい日差しに照らされ、尾鷲の海岸を思わせられる。この時点で時間は15:35。16時台には確実に尾鷲まで下ってしまえそうだ。

ということは、今日はまず日没までには宿に着けるだろう。ここで一気に先行きの不安が消えた。

もうあとは一気に又口川の谷底へ下ってしまう。

谷底へ下ると、更に緑の木漏れ陽の狭い道が延々と続く。

谷底へ下った道がまた一気に深く落ち込んでゆき、それを追って道はより深い緑、谷底へ下ってゆく。

少し谷間が拡がったところでクチスボ貯水池が登場。標高150mぐらいの、何とも静かな山間の小さな湖だ。

クチスボダム、そして坂下トンネルを越え、道は更に一気に谷間を下り、その下り途中で狭い谷間に阻まれて見えなかった尾鷲の町と尾鷲湾がようやく登場。

森から尾鷲の町外れへ下り、最後はツーリングマップルで読んだ通り、墓場の脇から16:30、国道42に合流。

これで今日は確実に日没前には宿に着けそうなのがウレシイ。それ以上によく考えると、池原ダムから尾鷲まで3時間半以上を覚悟していたのが、2時間台で着けたのもウレシイ。やはりツーリングにはこういう余裕が無いと、とも思った。

どこかコンビニで何か目新しい物を食べながら、九鬼港の今日の宿へ到着予定を連絡するのと、明日の宿の串本「みさきロッジYH」へ確認の電話を入れたい。というわけで町中に1軒ぐらいあるだろうと思って、喧噪の国道42の反対側のサークルKを見送ったのが運の尽き、結局その後港方面経由→県道778では、コンビニに出会うことはなかった。

仕方無いので尾鷲の町中で各宿へ電話をこなして、県道778へ。

もう今日はのんびり行ける。尾鷲湾に沿って続く大曽根浦、行野浦の漁村で、とりあえず道ばたに見かけた自販機の脇で手持ちのパンをまとめて消費。

懸案の水も、大曽根浦の少し先の市営テニスコートで補給することができた。何もコンビニで全部済ませなくても、分割でやればいいだけなのだ。

それにしても晴れた日の夕方の漁村は雰囲気がいい。何だか漁港も海面も静かで、夕方の赤い光の中で軒の低い町並みを子供達が遊んでいたりおばさんが歩いていたりして、景色に親しみやすい表情、生活感が感じられるのだ。

緑の山も近くや遠くで次第に青い影に埋もれつつあった。

大曽根浦からは海岸から立ち上がる岸壁上の、ジャングルみたいな森の中へぐいぐい登り始める。ここも取付だけめちゃくちゃな激坂だが、すぐに斜度は安定する。

杉主体で時々明るい広葉樹の新緑が現れるのは普通の森だが、その広葉樹はどことなく葉が小さく丸く、木の姿が全体的に小振りで細かくて、「南の海岸」を感じさせる。

それと、岩肌にシダが群生しているのが、また何ともトロピカルだ。

時々木々が切れて景色が開けると、太平洋が夕方の空の中に拡がった。

西側に山を背負うこの道、日没時刻はまだだが辺りはすっかり夕方の影の中である。目の前の夕日に照らされた海は明るく、それだけに広々と静かに感じられて、狭い密林の空間感覚とは対照的だ。

標高300mを越える辺りから斜度は更に緩くなった。楽にすいすい走れはするが、そう自動的に速度が上がる感覚は無く、まだわずかに登りは続いているのだ。

と同時に、今日の坂道続きの行程で、自分の視覚がすっかり坂に麻痺してしまったことにも気づく。

山の中の分岐から道が突如下り始めるのは記憶通り。そのまま一気に高度を下げて、山中で国道311に合流、更に一気に下り続ける。

思えば尾鷲からの行程はかなり緩急のある登りだった。九鬼側からでなくて良かった、とつくづく思った。

九鬼港はイメージ通り、尾鷲沿岸の典型的な小漁港である。静かな湾に張り付いた家並みや湾内に並んだ漁船が、次第に薄暗く、青いシルエットの中に埋没し始めていた。

そんな景色をを眺めながら、どんなにゆっくりてれてれ流しても、どんなにしょっちゅう立ち止まっても、そして宿が九鬼港の一番奥だとは言え、もういかんせん終着点がすぐそこに見えている。

18:35、九鬼港「宮崎旅館」着。事前に余裕を見たつもりの行程で助かったが、凄い道ばかりの1日だった。

記 2009/5/6